Wifi問題解決奮闘記

子供たちの成長に伴うWifi需要の高まり

義母と敷地内同居をしている私に最近課せられた任務の一つは、自分の子供たちだけでなく、義母が預かる甥や姪が、成長するにつれて増していくWifi需要に応えることです。

我が家では夫が電話や光回線やプロバイダの利用料金を支払っているのですが、光回線を引いてあるのは、私たち4人家族(私と夫と2人の息子たち)が主に生活している離れなので、義母が甥や姪を預かる母屋にWifiを繋ぐには、まず第一に、Wifiの電波を離れから母屋に飛ばす必要があります。

また、私たち家族だけでもWifiを必要とする機器が元々多い(家族の分だけでも10台を軽く超える)上に、令和の子供達は、iPadとSwitchなど、一人が二つ以上の端末を同時に使用することも当たり前なので、次々に繋げていると、ルーターが推奨する接続台数をあっさり超えてしまっていたします。

(義母が預かる甥と姪は、全部揃うと5人いて、私の息子たちを足すと全員で7人になります。全員分の端末となると、相当な数になります。)

元々のWifi構成

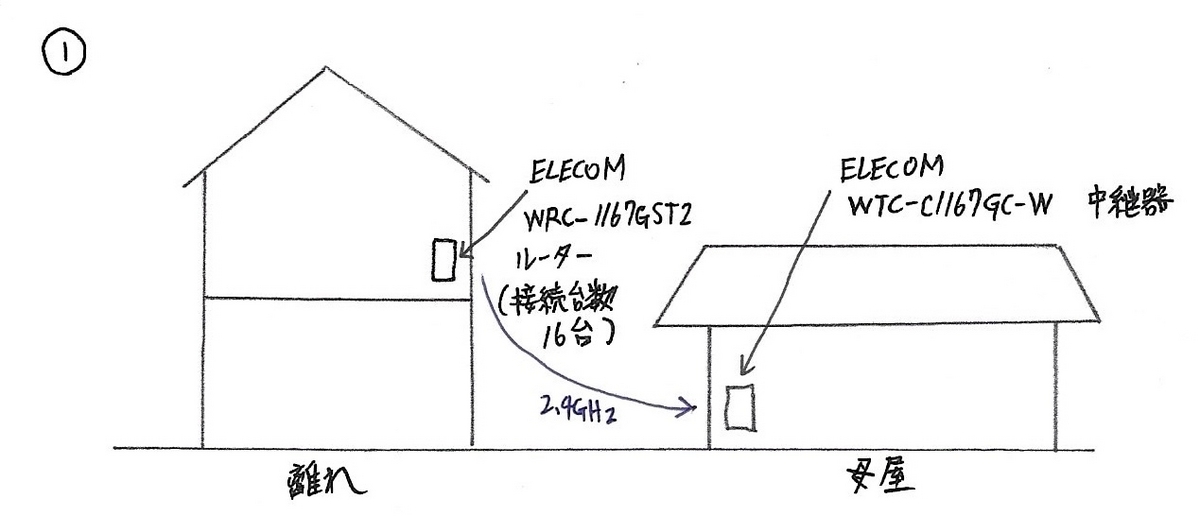

この夏に至るまでは、図①のように、ELECOM社製のルーターを離れの2階に設置し、母屋に同じくELECOM社製の中継機を置いていました。

ルーターから中継機までの距離が遠かったため、元々電波が若干不安定で、時々中継機を再起動する必要がありました。今年になって以来、一度Wifiに接続できていても、しばらくすると繋がらなくなるというトラブルが頻繁に発生するようになり、その度に義母が私の助けを求めてきていました。

苦し紛れの改善策

そこで、図②のように、最近になって、少し前に購入しておいたBUFFALO社製のルーターと中継機に入れ替えてみました。

安価なルーターを購入してしまっていたので、推奨の接続台数は、16台から21台に少し増えた程度でした。

多少は改善が見られたのですが、中継機に届く電波の強度が弱いことを示すランプの点滅が発生していたので、やはりルーターから中継機までの距離が遠すぎることが分かりました。

またある時、母屋でWifiが使える端末と使えない端末が発生したので、試しに離れのWifiに繋がっている機器の電源をいくつか切ってみると、母屋の端末でWifiが使えるようになったので、やはり接続台数の問題でもあると気付きました。

元SEの渾身の解決策

夫にこの状況を説明すると、接続台数が多いルーターを購入してくれると言ってくれたので、早速、同時接続台数が36台のBUFFALO社製のルーターを楽天で購入しました。設置した結果、図③のような構成になりました。

BUFFALO社製のルーターと中継機の優れた点は、Easy Meshという機能で、離れから母屋に移動しても、同じSSIDのままWifiが使えるので、途切れることなく移動できるということです。

BUFFALO社製に切り替える前までは、離れと母屋を行き来するたびに、別のSSIDに切り替わるまで待つ必要がありましたが、その必要がなくなりました。

また、BUFFALO社製のルーターを中継機としても使用できるので、図③のように、それを離れの1階に置くことで、離れから母屋までの電波を飛ばす距離が短くなり、届いているWifiの電波が弱いことを示すランプが、点滅しなくなりました。

離れから母屋にWifiを飛ばすのは電波法違反?

ところで、Wifiの周波数には5GHzと2.4GHzの2種類あり、離れから母屋にWifiを飛ばすなどを含み、5GHzの電波を屋外で使用することは法律違反だと知って一時不安になったのですが、Easy Meshだと、離れから母屋にWifiを飛ばす時には、2.4GHzで飛ばし、母屋の中継機からは5GHzで端末に接続するという原理なので、どうやら問題なさそうだということが分かりました。確かに、母屋に中継機を設置する前には、母屋では離れのWifiの2.4GHzのSSIDしか表示されていませんでした。そもそも壁があるので5GHzは届かないということです。

(正直言って、洗濯物を干すときや、庭先で寛いでいる時にスマホを使うのが当たり前になっているので、屋外で5GHzのWifiを使ってはいけないなんて言われたらやってられないですよね。)

又、ELECOM社製の中継機には、「離れ家モード」という機能があり、上記の電波法を気にせず離れ家にWifi電波を飛ばせるのですが、離れ家にWifiを飛ばしたい時に、この機能を使わなければいけないという訳ではないという理解で正しいかと思われます。

2.4GHzという周波数は、5GHzよりも届く範囲は広いのですが、電子レンジなどの他の機器も使用していることもあり、電波障害を受けやすい周波数でもあります。また、母屋には一旦2.4GHzに変換されて届いているため、どうしても回線速度も遅めになります。それでも、多少遅くてもみんながWifiを利用できれば問題はなさそうです。

(7/24追記)

その後さらに色々調べた結果、5GHzのWifiでも、W56(5.6GHz帯)という種類の電波であれば、屋外での使用が許可されているということが分かりました。問題は、ルーターや中継機のどこでその設定をすれば良いのかという点でしたが、調べてみると、下の画像のように、5GHzの無線チャンネルの設定で、100チャンネル以上のDFS付きのチャンネルを選択して、ルーターや中継機を再起動すると良いことが分かりました。私は120チャンネルを選びました。DFSが付いていると、移動衛星や気象レーダーとの干渉が感知された場合、自動的にチャンネルが変更されるようになっているそうです。

これで、庭先や車庫の車の中でちょっとWifiを使うことも、これまで通り電波法を気にすることなくWifiが使えるようになりました。

世の中には、こんな電波法なんて知らずに、屋外に漏れ出る5GHzのWifiを庭や縁側や車庫などで使用している人なんて、実際にはごまんといると思います。無知は幸福ということです。

複数のメーカーのルーターや中継機は混在させない

実は、図③の形にする前、36台繋げられるルーターを購入する前に、ELECOM社製のルーターと中継機をBUFFALO社製の21台繋げられるルーターと一緒に使って、図③と同じ場所に配置してみたのですが、BUFFALO社製の長所であるEasy MeshがELECOM社製のルーターや中継機では力を発揮できないため、電波が競合して不安定になってしまいました。やはり、ルーターと中継機は同じメーカーで揃えた方が良いと痛感しました。

AirStationアプリでWifiの監視が簡単に

BUFFALO社製のルーターのもう一つの良いところは、AirStationというBUFFALO社製ルーターや中継機専用の管理アプリが使いやすいことです。

ELECOM社のアプリもあるのですが、機器の管理画面へのログインパスワードをスマホに保存して貰えないので、メモ帳などに記入しておく必要があるのですが、BUFFALO社のアプリは一度ログインすると、ログイン情報がスマホに記録されるので楽です。

ルーターの管理画面にログインすると、現在Wifiに繋がっている機器のリストを見ることができます。一旦Wifiに接続すると、その機器にはIPアドレスという番号が割り当てられます。そのIPアドレスにはリース期限があり、Wifiを使用しなくなると、48時間でリースが解除されます。ということは、48時間以内に、36台以上の端末がWifiに繋がれなければ、パンクしないで済むということになりますが、一般的には、推奨の接続台数の半分位に収まった方が良いと言われています。それは我が家では特にあくまで目安であって、実際には下の画像のように3分の2くらいには軽く到達してしまっています。

それでも、子供たちから苦情が漏れることもなく、快適にみんながインターネットライフを享受できるようになりました。という訳で、我が家のWifi問題は、取り敢えずは一件落着となった模様です。

令和の長男の嫁に課せられる任務は、この記事に記載の通り、かなり高度なものとなっております。私のような対処ができる長男の嫁が他にも存在するのか、知りたいところです。かく言う私も、ここに至るまでいっぱい苦労しました。苦労したからこそ、こうしてWifiについてまあまあの知識と経験を世間にお伝えできるうようになりました

Wifi技術はつくづく奥が深く、進歩していっています。私たちのような環境でも、敷地内の重要な居住空間で快適にWifiが利用できるようになり、便利な世の中になったものだと、ふと感嘆するのです。

この便利さをうまく利用こそすれ、逆に便利さに利用されないように気を付けたいものです。